Vittorio Maruzzo, una storia per non dimenticare

Share

Raccontata dalla nipote scrittrice che ha risposto all’invito del nostro blog, la storia dell’Internato militare italiano Vittorio Maruzzo. Questi nel settembre del 1943, dopo essersi battuto contro i tedeschi nei Balcani, fu fatto prigioniero e caricato con la forza su di un carro bestiame assieme ai suoi commilitoni, affrontando un viaggio da incubo lungo i territori dell’est Europa approdando, alfine, al campo di lavoro di Bochum, nella Renania Settentrionale -Vestfalia, la regione del bacino carbonifero della Ruhr

– Valentina Guerra –

Che il nonno Aldo alias Vittorio Maruzzo, classe 1919 (aveva scoperto solo al momento in cui era andato militare che un distratto impiegato dell’anagrafe lo aveva registrato come Vittorio invece che Aldo), era stato prigioniero dei tedeschi durante la Seconda guerra mondiale era cosa ben nota in famiglia. D’altra parte, il nonno non ne aveva mai fatto mistero, anzi aveva ripetuto miliardi di volte aneddoti e fatti della sua prigionia a noi familiari… sembrava avere il bisogno compulsivo di ripetere all’infinito le sue disavventure di prigioniero, a differenza del nonno paterno che, invece, della guerra non ha mai voluto parlare.

In realtà, come scoprii alcuni anni dopo facendo delle approfondite ricerche, egli non fu tecnicamente un prigioniero di guerra, cosa che sarebbe stata auspicabile poiché questo status gli avrebbe garantito condizioni di vita decisamente migliori, bensì un Imi, ossia acronimo di Internato militare italiano, uno di quelli che, sprezzantemente, i tedeschi definivano Badoglio Truppen.

Purtroppo, all’indomani della firma dell’armistizio avvenuta l’8 settembre 1943, i soldati italiani, in virtù dell’articolo 5 del Patto d’Acciaio intercorso tra Germania e Italia nel 1939, erano considerati alla stregua di traditori e, perciò, catturati e trasferiti nei campi di lavoro su ordine del germanico Führer, al quale la parola tradimento era in odio tanto quanto quella di ebreo. Perciò, furibondo per quello che riteneva un voltafaccia italiano, Hitler ne studiò una bella per vendicarsi dei suoi soldati non “collaborativi”: decise infatti che a loro non si sarebbe applicato il regime di prigionieri di guerra, bensì di internati militari. Il che non permetteva loro di usufruire delle condizioni previste dalla Convenzione di Ginevra, secondo la quale il trattamento doveva essere conforme a quello applicato alle truppe tedesche, compreso un alloggio riscaldato e del cibo decente, nonché l’intervento ispettivo della Croce Rossa, sicché di fatto li rendeva dei veri e propri schiavi al servizio del Terzo Reich.

E fu così che il nonno, arruolato nel 55° Reggimento Fanteria Marche nel 1940, finì a combattere in Albania e nei territori dell’ex Jugoslavia fino al 12 settembre 1943. Quel giorno, dopo una battaglia che ne aveva decimato il Reggimento (una volta sola il nonno ci disse: «Mamma mia quanti morti quel giorno, quanto sangue per terra!»), il suo Comandante prese una decisione difficile ma necessaria, per cercare di salvare quanti più uomini possibile da quella che era una vera e propria carneficina: arrendersi ai tedeschi. Così, caricati senza tanti complimenti e senza cibo su carri bestiame, mio nonno e i suoi compagni affrontarono un viaggio da incubo lungo i territori dell’est Europa approdando, infine, al campo di lavoro di Bochum, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, la regione del bacino carbonifero della Ruhr.

Gli anni che il nonno passò a Bochum lo videro diventare uno dei cosiddetti schiavi di Hitler: alloggiati in baracche fredde e senza servizi igienici, nutriti con poco cibo scadente, con un abbigliamento inadeguato per il freddo inverno tedesco, guardati a vista da quelli che lui e i suoi compagni chiamavano i soldati della Tot. Si trattava, molto probabilmente, di un reparto delle SS, le Totenkopfverbände (totenkopf, testa di morto, faceva riferimento alle mostrine a forma di teschio e tibie incrociate che tali militi portavano sul colletto della divisa). Ma potevano anche essere i “militarizzati” che operavano per l’Organizzazione Todt, incaricata di svolgere lavori di costruzione fuori e dentro il Reich sfruttando i prigionieri come manodopera. Gli internati militari venivano impiegati per i lavori più disparati, come ripulire strade e case dalle macerie causate dai bombardamenti alleati, nell’industria bellica e nelle fattorie. Insomma, manodopera non pagata e da sfruttare con turni di lavoro massacranti.

Tanti sono gli aneddoti raccontati dal nonno su come lui e i suoi compagni, che avevano rifiutato di entrare nelle fila dell’esercito nazista o repubblichino, cercavano di sopravvivere: le sigarette fabbricate con il minestrone liofilizzato venivano scambiate con le patate che erano in dotazione ai prigionieri russi. L’inganno che ovviamente durò poco mentre ripresero le lunghe marce per raggiungere il luogo di lavoro durante le quali, cercando di eludere il controllo delle guardie, qualche prigioniero frugava nella spazzatura cercando bucce di patate o altri avanzi. Per incredibile che possa sembrare, dopo qualche giorno cominciarono a trovare piccoli involti con patate bollite e pezzetti di pane lasciati da civili impietositi.

Nella sfortuna generale, il nonno fu fortunato abbastanza da essere assegnato a un uomo rimasto vedovo e con una casa da sistemare perché bombardata. Quest’uomo, che aveva diversi anni più del nonno, gli fece capire che considerava scheisse (sterco) il cibo che gli aveva visto ricevere al campo e iniziò a nutrirlo lui. Quindi gli chiese che intenzioni avesse, ovvero se intendesse fuggire. Il nonno, che veniva da una famiglia poverissima, era un uomo semplice e con poca istruzione ma il cervello non gli mancava: fece capire al tedesco che non aveva nessuna intenzione di fuggire, ben sapendo che sarebbe stato braccato da una muta di SS inferocite provviste di cani pastori tedeschi abituati ad azzannare i prigionieri, oltretutto in un territorio sconosciuto e tanto lontano da casa.

Soddisfatto della risposta, l’uomo andò a parlare con il comandante del lager e fece avere al nonno un lasciapassare, con il quale andare e tornare dal campo senza dover essere accompagnato da una guardia. Nei suoi racconti, il nonno sottolineava sempre la fiducia che questo tedesco aveva riposto in lui e la sua generosità. Infatti, accortosi che il nonno nascondeva delle fette di pane nella giubba per i compagni che rimanevano nelle baracche e mangiavano poco o niente, gli disse di continuare a farlo senza preoccuparsi. Mangiasse pure quel che voleva, a fine giornata gli avrebbe dato qualcosa da portare di nascosto nelle baracche. Uno dei ricordi più struggenti che ho dei racconti del nonno è quando parlava del suo rientro in baracca alla sera e distribuiva il cibo ai compagni: «Poareti – il nonno era veneto – come erano contenti!», con un sorriso sognante e gli occhi persi nei ricordi.

E arrivò anche il momento di capire perché questo tedesco era così generoso col nonno: un giorno lo sfamò con una minestra di riso contenuta in una gavetta dell’esercito italiano. Come riuscissero a intendersi, poiché il nonno aveva sì imparato un po’ di tedesco ma non era certo fluente, non l’ho mai capito. Fatto sta che il suo benefattore gli spiegò che era stato prigioniero degli Alpini durante la Prima Guerra Mondiale e non doveva essere stato trattato tanto male, se poi era tornato a casa e ora si sentiva in dovere di aiutare questo prigioniero italiano. Ad ogni modo arrivò il 1945 e i raid aerei alleati su Bochum si intensificarono.

Il nonno raccontava che molti suoi compagni persero la vita a causa dei bombardamenti perché i soldati della Tot li buttavano fuori a calci dalle baracche mentre cadevano le bombe. Non che facesse molta differenza, immagino, perché una bomba ha effetti devastanti anche se cade su una baracca, ma il nonno lo vedeva come aggravio delle vessazioni operate dai suoi carcerieri, rabbiosi perché ormai era certi che la guerra l’avevano persa. Riparatosi in un tubo di cemento, il nonno riuscì a rimanere illeso.

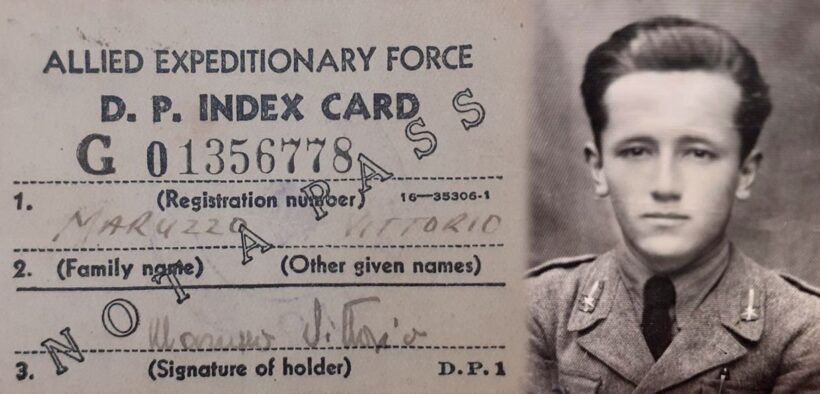

Non so, e non posso appurarlo perché ormai il nonno non c’è più, se i prigionieri italiani transitarono per altri lager prima di Bochum, ma ricordo che quella fu sicuramente la destinazione definitiva, anche perché fu là che venne liberato dalle truppe britanniche nel 1945, come testimonia un tesserino di registrazione rilasciato dall’Allied Expeditionary Force. Quando il campo dov’era il nonno fu da essi liberato, i prigionieri vennero registrati e provvisti di un tesserino di identificazione in lingua inglese che in famiglia ancora conserviamo.

Il nonno aveva un ispido ricordo di quel primo impatto con gli inglesi che riteneva troppo severi con i prigionieri italiani e abbastanza avari in termini di razioni di cibo. Ma la musica cambiò con l’arrivo dei soldati americani che, invece, distribuirono più cibo e anche cure mediche.

Purtroppo, di questo “periodo americano” il nonno non ci raccontò molto e dispiace non avere dettagli circa il suo rimpatrio: raccontò soltanto di un lungo viaggio in treno terminato alla stazione di Padova, dove arrivò una notte dell’agosto 1945. Il tram che portava alla frazione dove viveva la sua famiglia, a circa una ventina di chilometri, avrebbe ripreso a viaggiare solo la mattina seguente. Ma il nonno aveva troppa fretta di rivedere la sua casa e fu così, nonostante la stanchezza, che un ragazzo di 26 anni che ormai pesava 36 miseri chili, si fece venti chilometri a piedi.

Che non fosse morto al fronte la famiglia lo aveva saputo per caso uno o due anni prima del ritorno, quando una parente aveva sentito il suo nome in una trasmissione alla radio; non ricordo i particolari ma pare che, in occasione del Natale, i tedeschi comunicassero i nomi di alcuni prigionieri detenuti nei loro campi di lavoro. Appena sentito il nome del nonno, questa parente era saltata in sella alla bicicletta per andare a dare la notizia alla famiglia e alla sua fidanzata, ovvero mia nonna.

A casa della fidanzata dove si recò per prima, il nonno fu rifocillato, per quanto possibile data la scarsità di mezzi, e nel 1946 convolarono a nozze, stabilendosi ad Abano Terme in un albergo occupato da un comando di truppe inglesi. Il nonno, che chissà come aveva imparato a cucinare, fu destinato alla loro mensa truppe dalla quale, pochi giorni dopo, fu trasferito alla mensa degli Ufficiali. Evidentemente il su talento culinario era stato apprezzato. Al riguardo, a volte raccontava sorridendo di come, di notte, qualche Ufficiale inglese bussasse alla porta della sua camera chiedendogli di scendere in cucina e preparare degli spaghetti aglio e olio. E che questi inglesi si fossero affezionati ai piatti del “Vit” come ormai lo chiamavano, lo testimonia il fatto che, avuta comunicazione di trasferirsi in Palestina, gli Ufficiali inglesi lo pregarono con insistenza affinché li seguisse, assicurandogli che la nonna, allora incinta di mia madre, avrebbe ricevuto tutte le cure del caso. Insistenze che non valsero a nulla perché i nonni decisero di restare in Italia.

Se penso alla sua vita tribolata nel fior degli anni, quasi mi meraviglio che l’esperienza vissuta non abbia impedito a mio nonno di crearsi una bella famiglia, di trovare un lavoro ed acquistare una casa. Quell’esperienza, tuttavia, lo segnò dentro facendolo diventare un essere solitario e, soprattutto in età anziana, quando i traumi subiti in Germania dovettero riaffiorare, quello che era stato un uomo generoso, si trasformò in un individuo che conservava tutto, persino i sacchetti della farina, e nascondeva in garage lattine di tonno e sardine come estrema riserva di cibo, giustificandosi sempre con la stessa frase: «Eh, se voi aveste fatto la guerra!». Una guerra che continuò a raccontare fino a quando la memoria non cominciò ad abbandonarlo ed a chiudere definitivamente la porta sui ricordi. Ci lasciò l’8 agosto del 2013.

Potrebbe interessarti anche Attenzione agli abbagli: la signora Elly Schlein non è Rosa Luxemburg